您现在的位置是:首页 > 创意融合

长泽规矩也:三十年代北京旧书业及其它

岁月留金阁

2024-11-13【创意融合】149人已围观

简介1984年3月,日本汲古书院出版了《长泽规矩也著作集》第六卷,题为“书志随想”,包括文章21篇,头两篇是“中华民国书林一瞥”(作于1931年2月)和“补正”(作于1932年6月),所记为30年代北京、天津、上海、南京、苏州、杭州、扬州等地的旧书业状况。今将头一篇中的“北平书林”和第二篇中的“辛未燕京...

1984年3月,日本汲古书院出版了《长泽规矩也著作集》第六卷,题为“书志随想”,包括文章21篇,头两篇是“中华民国书林一瞥”(作于1931年2月)和“补正”(作于1932年6月),所记为30年代北京、天津、上海、南京、苏州、杭州、扬州等地的旧书业状况。今将头一篇中的“北平书林”和第二篇中的“辛未燕京访书记”两章摘译如下,以供谈旧都书林掌故者参考。另外,“人物回忆”一文中,谈到作者在苏州购买明刊金陵小字本《本草纲目》的经过和作者同郭沫若的关系,也摘译附后,以助谈资。错误之处,尚祈读者指正!索介然识。

北京从明朝以来,与其说它是出版地,不如说它是新旧书籍的集散地,从明到清,从清到民国,一直是这样。最近首都虽迁到南京,但北京依然是全国第一个古书集散地。因此北京的书店大半是旧书店,自己出版的很少。现在旧书店最多的地方是琉璃厂,以新华街为界,分为两部分(即东、西琉璃厂)。此外,南新华街有几家,海王村公园内有几家。还有一些叫作局子的,多在琉璃厂一带的胡同里或庙里租几间房,自己不卖书,专给顾客在各书店找书,从中取利,有多少个局子很难调查。

▲琉璃厂旧影

明朝万历时的旧书店在正阳门(前门)内,见于胡应麟的《经籍会通》卷四,清初的旧书店在前门外西河沿,只有少数在琉璃厂,见于王士祯的《居易续谈》。也就是说北京的书店街从前门内迁往前门外西河沿,又迁往琉璃厂。关于琉璃厂的旧书店,下面专节论述,现在先说内城东四牌楼北隆福寺街的旧书店。震钧的《天咫偶闻》卷七和缪荃荪的《琉璃厂书肆后记》的“附记”,都曾谈到隆福寺街的旧书店,但和现在的情况已不一样。

▲东四,20世纪20年代

从隆福寺街西口进去,到庙门前为止,路南第一家是带经堂王氏,铺面很大,藏书也不少,但日本人去的不多,这家书店一直是看顾客的需要高抬书价。近年常给我送书的店伙李某,去年春天拐了该店的银行存款800元,带着个女人逃跑了,在这不景气的时代使该店受了个大损失。再往东是文奎堂王氏,路南路北都有铺面,和琉璃厂的文友堂号称北京两大旧书店,经史子集无所不备,尤其是有很多满、蒙文的书。这家书店与他家不同的是掌柜的王氏不参与经营,而由张、田、王、赵四大伙计共同经营,好像个委员会。文奎堂的东边是文萃斋樊氏,三友堂赵氏,稽古堂郭氏,宝书堂陈氏,都散居路南。

▲1939年的文奎堂

樊氏原在宣武门小市开文鉴堂,直到大前年才搬到隆福寺街。那年春天我到文鉴堂去的时候,樊氏想知道我是不是长泽规矩也,就和我打听长泽规矩也的消息,我也装作不知道,说:“听说长泽规矩也不喜欢书商老包围着他,暂时不来了。”可是不久就认出来我就是长泽规矩也。今年他还认识我的相貌。通学斋的主人也用过一回这种方法。原来北京的闲人很多,好谈闲事,不知什么时候,把我爱书的事以及和我有关系的事就宣扬开了,说我专买善本书,就拿去年买宋板书的事说吧,完全是受一个素不往来的人委托,给他选了一部医书,于是书店就误认我是专为大批搜购宋元板书来的,真没办法。其实大批搜购善本书的人不是我们,而是老北京人,于是我就装作老北京,这样,就可把真实姓名马虎过去。

“贵姓台甫?”随便回答个什么就能对付过去。“府上在?”“北京。”“北京什么地方?”“城内。”这么一说,他就不再问了。这也是我的一个花招儿,可是中国人最善于辨认人的相貌,1927年我去北京的时候穿的是西服,后来我想,换换装就行了吧,第二年春天我穿着长袍到琉璃厂去,一眼就被人看出来了,不用说书商,就是糕点铺的人和卖报的也看出来了,实在不易蒙混。这好像学生总认得老师,而老师对很多学生的相貌姓名却认不出来,在这点上很觉羞愧。

▲现在的琉璃厂

三友堂原来是赵、王、刘三人合营的,它和稽古堂之间有三槐堂王氏,原是琉璃厂的第一家老字号,前年关的张。宝书堂曾兴盛一时,近来突然衰落了,其中有个姓吴的伙计,很能干,颇受和田清学士的赏识。宝书堂的斜对过是保萃斋韩氏,比起别的书店来不大活跃,它有个姓刘的伙计,在书商中是少有的诚实人,不像其他店伙那样滑头。据我个人看,在北京的书商中他是最可靠的人,虽然不怎么拿善本书来卖,可是当你求他把别的书店的书拿来时,他准能照办。而常拿善本书来的人,却不可掉以轻心,是真是假一时不易辨别。况且这个刘某从来不勾引你逛八大胡同,这一点也是非常可贵的。

▲保萃斋藏书处旧影

路南的镜古堂段氏,据说清末很不错,近来因为少掌柜的好冶游,营业年年亏损,当我看到这个面色阴郁的少掌柜时,不免替他难过。悦古堂是前年关张的。聚珍堂刘氏和三槐堂、同立堂、宝书堂都是从咸、同之际有名的天绘阁分出来的,改名后,光绪时印行木活字聚珍板,和宝书堂争胜,可是现在全不行了,尤其是聚珍堂,铺面很大,更显得荒凉。再往东是修统堂孙氏,目前在北京最活跃的是它和琉璃厂的文禄堂,北京的桥川时雄和大连图书馆的松崎鹤雄常买他们的书,但我对这类书商是不大接近的。孙氏和天津的陶家关系很好,去年夏天,常把陶家的精钞宋元版书拿我这里来,好像不知道我是不买这类书的。以上各书店都在路南。

▲《绣像红楼梦》

聚珍堂木活字巾箱本

镜古堂在东边路南的小胡同里,路西是文璘堂张氏,尽头是正雅堂李氏,两堂之间路西是德古山房孙氏,主人死后就关张了。

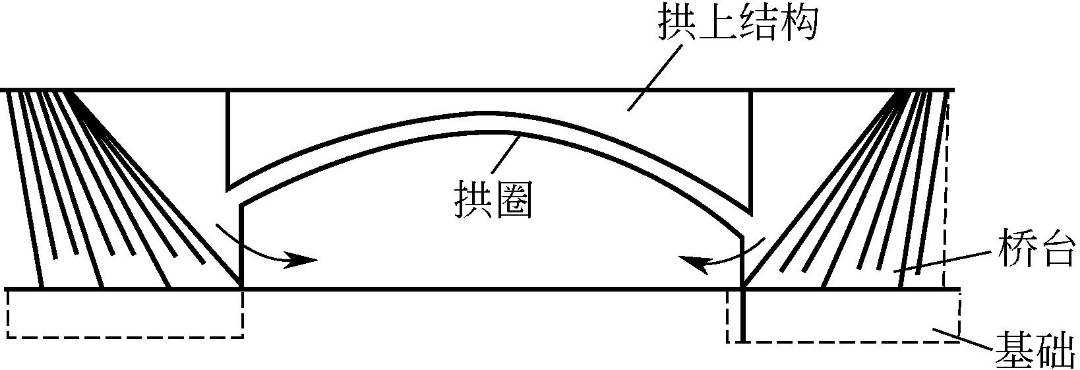

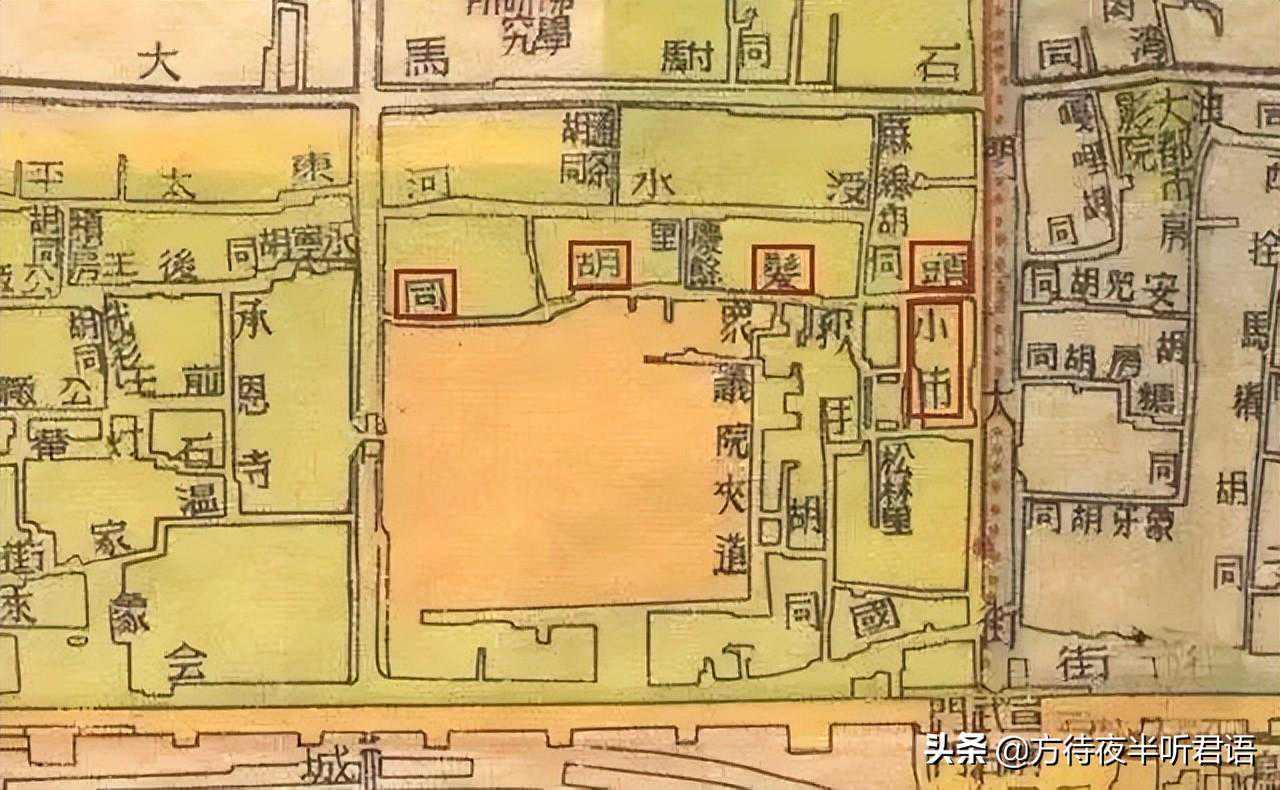

次于琉璃厂、隆福寺的书店集中地是宣武门内小市及其附近,到前年为止,小市有十几家小书店,虽然善本很少,可是在木版和新版书中不仅有廉价书而且有时也有意想不到的好书,因此琉璃厂的书商也常到那里去搜寻。然而书店却逐年减少,除去靠近头发胡同的几家外,都是零零散散的,近来北京书店的趋势是都往琉璃厂和隆福寺集中。

▲宣武门小市及头发胡同

琉璃厂东的杨梅竹斜街,有几家上海第二流书店的分店和一两家新书店。西口有一个专卖善书的书店,在印刷所内。其次有大东书局、开明书局、世界书局、广益书局等上海书店的分店,只有开明在路北,路南还有中华印刷局。这些书店除去卖少数学术书外,大多是唱本、鼓词、时调、小曲等,北京确是个戏迷多的地方,所以这些书的发行量相当可观。

前门外打磨厂,从前清以来就有几个小书店,从西头数,先是路北的老二酉堂、致文堂,其次是路南的泰山堂、文成堂、学古堂、宝文堂。这些书店在前清是印行童蒙小学课本、善书、和各种唱本,以一般民众为对象,买卖相当不错,可是随着时代的推移,营业全不行了。比如唱本,以前它们印行的都是满篇俗体字和简体字的木刻本,现在被中华印刷局的铅印本压倒了,就像泰山堂那样的活字本也难与抗衡。

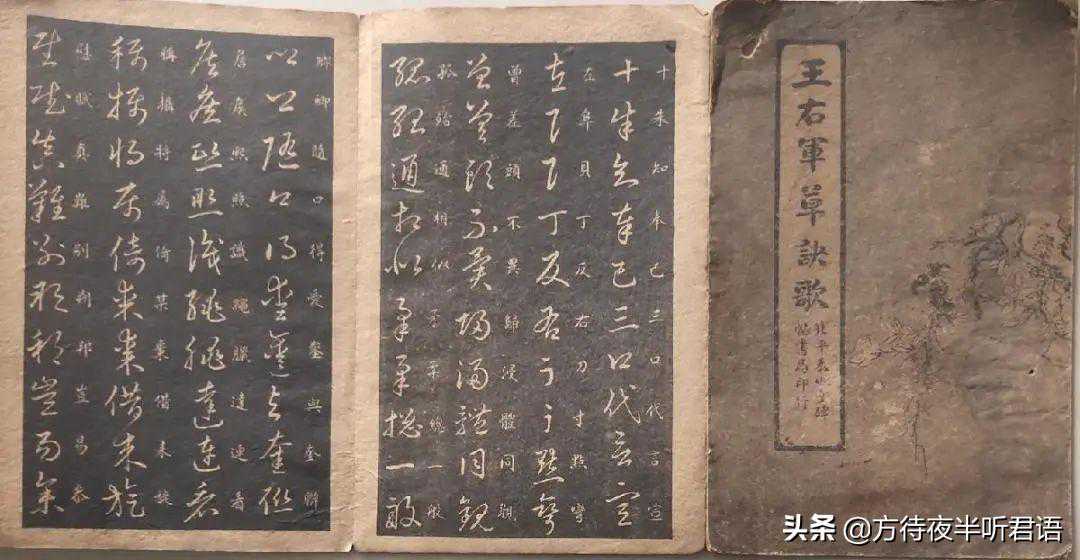

▲王右军草诀百韵歌

北京泰山堂古今碑帖书局

东安市场有几十家卖旧书、新版旧书、以及新书的书店,其中有的是书摊,这个地方的书店大都精装、平装、外文原版旧书等杂然并列,有时能买到很好的外文原版旧书。有的书店还兼营文具,如佩文斋。专卖线装书的也有两三家。类似东安市场的地方,差不多都有几家卖这类书的书店。

▲北京东安市场书店

宾宴商场里的中商书局也可一提,不过它卖的始终是一般的杂书。第一楼里的集文阁,常可买到日本出版的贵重书,据说有某日本人作它的后台。我对这类书店是没有什么缘分的。

和东安市场相对,西四东北有西安市场,据说以前有很多旧书店,可是近年场内商业不振,从前年起只剩下一个宝文书局了。和西安市场的衰落相反,最近西单一带特别繁荣,以西单为中心,有戏院,有坤书馆,首屈一指的是西单北路东的西单商场,里头有很多小书店,以西城的学生为对象,多是新书。从西单到甘石桥,有几家新旧小书店,南边头发胡同外有两三家,宣武门外的会文书局有某名人常去,前年夏天我去的时候,已成了一个显眼的大书店,南边的华兴书局是个小书店。

▲西单商场图书专柜

后门(地安门)大街和鼓楼东大街,过去有不少旧书店,可是现在只有后门大街路西的赖古堂沈氏,鼓楼东大街路北的得利复兴和逸古阁两家了。赖古堂本来是专卖自家的藏书,价钱昂贵,而且拿残本当足本卖,所以名声很不好。北海公园里的蟠青书室,是近年开的旧书店,据说和北京著名藏书家傅增湘有关系,好像非常活跃。

卖新旧版杂书的书店,除去西单南北以外,在北新桥南、新街口南、护国寺等处也有几家。在东安市场北的王府井大街路东一带,有时也可看到几家,西单以东路南则没有。这类小书店和书摊没有多大差别,书摊有每天午后摆摊的和赶庙会摆摊的两种,前者从西单到头发胡同路西最多,新街口南路西、北新桥南、王府井大街金鱼胡同西口外北路东也有几个。东安市场里的大院,午后有书摊。关于赶庙会的书摊,陆陇其的《三鱼堂日记》提到报国寺,王士祯的《居易续谈》提到灵枢宫灯市和慈仁寺,震钧的《天咫偶闻》提到隆福寺,但都已成陈迹。现在只有白塔寺东路北、护国寺、隆福寺等庙会日有几个,还有白云观的开庙日和前门大街的夜市也有几个,但卖的都是唱本,没有别的书。

▲北京书店旧影

另外,还有所谓晓市俗称贼市,因为有的东西是赃物,天没亮时开市,太阳一出来就收。晓市有好几个,以崇文门外的最有名,商品分类,我去过两次,但没有书。德胜门内的晓市有书,当然还有很多别的商品。去年秋天,我请来薰阁掌柜的陈济川君作向导,约会松本君、傅惜华君同去了一次,时间是夜里三、四点钟,天还很黑。有一些提着灯笼的人在各处等候,还有挑着担子的,买方争着在筐子里翻找,借着灯光找到要买的东西,然后和卖方议价,议价的方式很奇妙,双方伸出手来在袖子里用手指作暗号,陈君也懂得这个,使我一惊。

有时可以廉价买得珍本,护国寺一带小书店的人常去,买了再卖给琉璃厂等地的大书店,然后再卖给顾客,价钱相差可几十倍。如果我们也直接从晓市买,不也可以买到廉价珍本吗?可是局外人根本办不到。我们从晓市或小书店买的珍本大都不可靠,因为琉璃厂、隆福寺、局子的书商都和小书店勾搭,好的都被他们买去了,局外人要从小书店买,只能买到残本或价钱更高,这是毫无办法的事。本来说的是旧书店,现在转到晓市上去了,不过说明古书转手状况的一例而已。

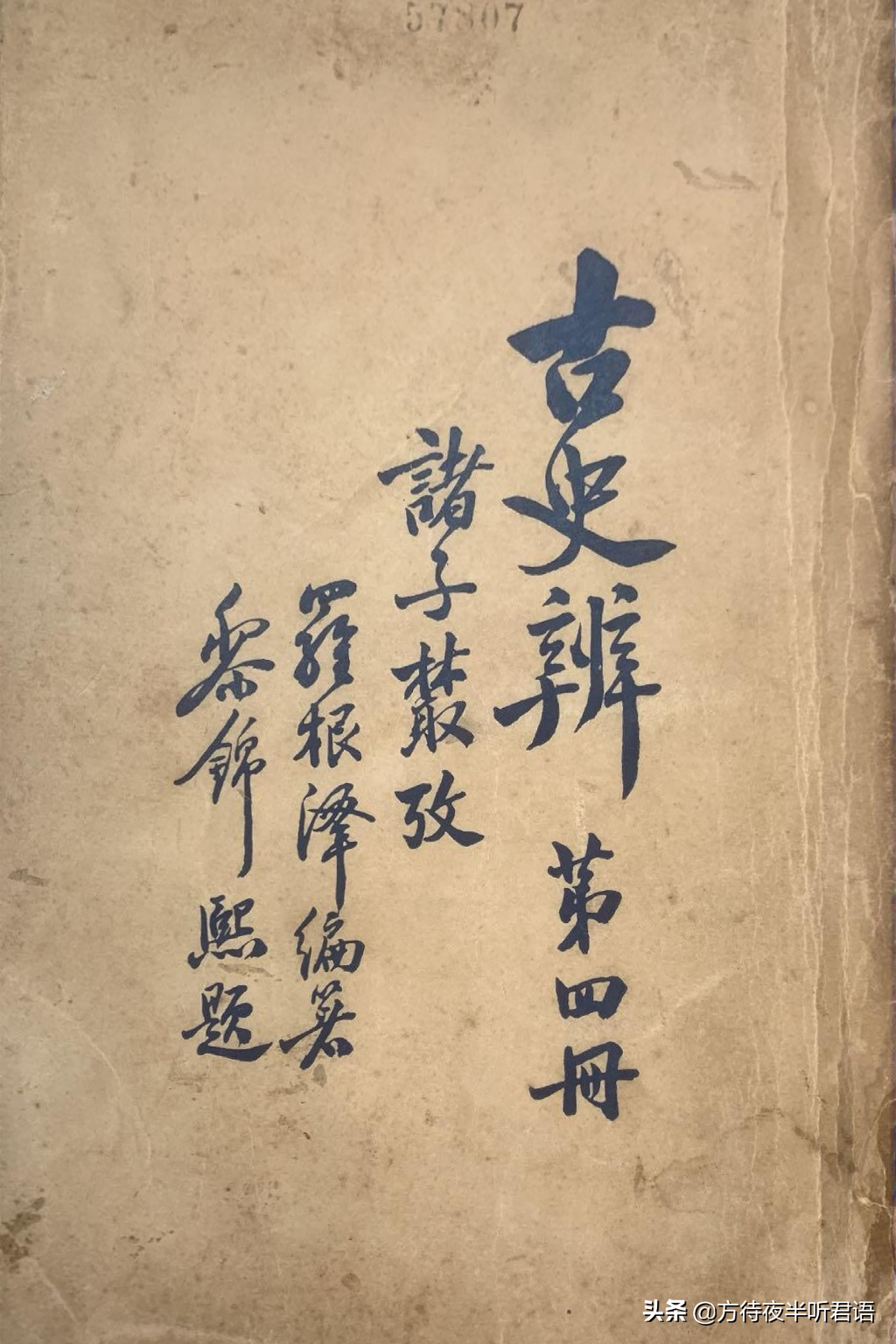

▲

《古史辨(第四册)》书影及版权页

景山书社

以上说的主要是旧书业,纯粹的新书店除去上述的上海书店分店以外,有北新华街的北京文化学社,出版了些国学书,但北京第一家得属景山东街的景山书社。北京大学一部分学生组织的朴社,兼有出版部,发行了不少国学一类的书,还代卖上海书店出版的书刊。汉花园有北大出版部,但它的活动远在北新书局以前。其他散在各处的小书店就不值得列举了。北京的书业和上海的书业大体上相反,上海以出版新书居全国首位,北京以古书的集散地为全国第一。

谈琉璃厂书店的文章,前有李文藻的《琉璃厂书肆记》后有缪荃荪的《琉璃厂书肆后记》,前者说的是乾隆中叶(三四年)的状况,后者说的是民国初期(元年至三年)的情形。前年,海宁陈乃乾氏把两篇文章合印行世。日本的藤冢邻近作《李朝学者和乾隆文化》一文,据朝鲜李德懋的《入燕记》补充乾隆时代琉璃厂书店的状态。

我在1923年头一次去中国,1927年再度到北京,住了两个月,接到我祖父的死讯就回去了。第二年春天又到北京,住了大约四个月,1929年夏四月又到北京,住了70天。今年夏天先去江南,后回北京。我在北京的时候,几乎每天都有书商到我寓所,我也一有时间就到东南城的书店。李文所记的书店重见于缪文的不多,缪文所记的也成了宣南掌故。我以前见到的买卖很好的书店,现在有的不行了,有的甚至关张了;变化真不小。于是效法李、缪二氏,作“新记”一篇,记录所见所闻,如有错误,俟将来改正。

▲琉璃厂书摊旧影

从琉璃厂东口说起,路北是文光楼郭氏、富文堂李氏,现在都无足观。路南是宏远堂赵氏,前年春天,把卖给孔德学校的车王府旧藏词曲的残余,经顾颉刚氏介绍,卖给了广东中山大学。我也时常隐姓埋名地到那里去,其他的书也不少,可是今年不知为什么在中间打了个隔断,看不见后房了,可能是营业不好的原故吧。路北的饷华书局娄氏,没什么可观的书,我有时在门脸买些新版书。路南的文宝堂曹氏,是缪氏所说的老铺子,现在铺面既小而且没书。路北的晋华书局孔氏,铺面虽小但常可买到善本,这些善本多收在柜子里。1927年秋天,它和文奎堂、待求书庄合买了徐梧生的藏书,大肆活跃,现在劲头不足了。

▲琉璃厂书画摊旧影

路南的锦章图书局,是上海新版书店的分店。路北的火神庙每年从阴历正月初一开庙半个月,主要是古玩珠宝摊,书摊和别的摊也排列其中,男女老少顾客杂沓,不可名状,而平常则人影寥寥。庙里的房子多为古玩商租住,只有上海的泰东书局在里面。今年春天,述文堂张氏也迁到那里,主人张秋山为人很好,曾经包揽过日本顾客,并到江浙访书,兴盛一时,但终为后辈把地盘夺去,藏书也逐渐减少,成了一个局子,实在可怜。

近来北京的书商很狡狯,如果有别的书店没有的书,就高抬价钱几倍,牟取大利。书多的时候,就故意减低书价,甚至甘心若干亏损卖新印的书,以此表示自己的书便宜,新来北京的人多上他们的当。

▲民国时期的琉璃厂

可是张秋山不这样,还和从前一样,现在他的书也不贵,不懂得拿别的书店的书卖给顾客,从中取利。他只能拿很少的书到我这里,常提到以前服部宇之吉博士在北京的状况,特别称赞博士夫人的北京话之好,喜谈庚子的掌故,颇有不胜今昔之感。我也尽量买他的书,可是他的书太少,不知他知道我的心情不知道。有工夫,就像老朋友似的,和我到天桥茶馆品茗。一天,我问他为什么这样,他坦然答道:

“厂肆的店伙大多偷闲涉足花丛,我颇不以为然,以前你们的某学士在北京时,常使我作东道主,带他出入枇杷巷,除此以外,不懂得柳堤之美。没工夫不说,有工夫的话,在茶馆清谈,比那样好的多。”

荣禄堂丁氏在路南,清末每年印行《搢绅全书》《都门纪略》等,盛行一时,1927年我在北京的时候,有个叫张礼庭的店伙,时常拿着两三部书访靳轩学士,近来也衰落了,有很多书架上竟空空如也。聚好斋魏氏,小而无足观,也在路南。

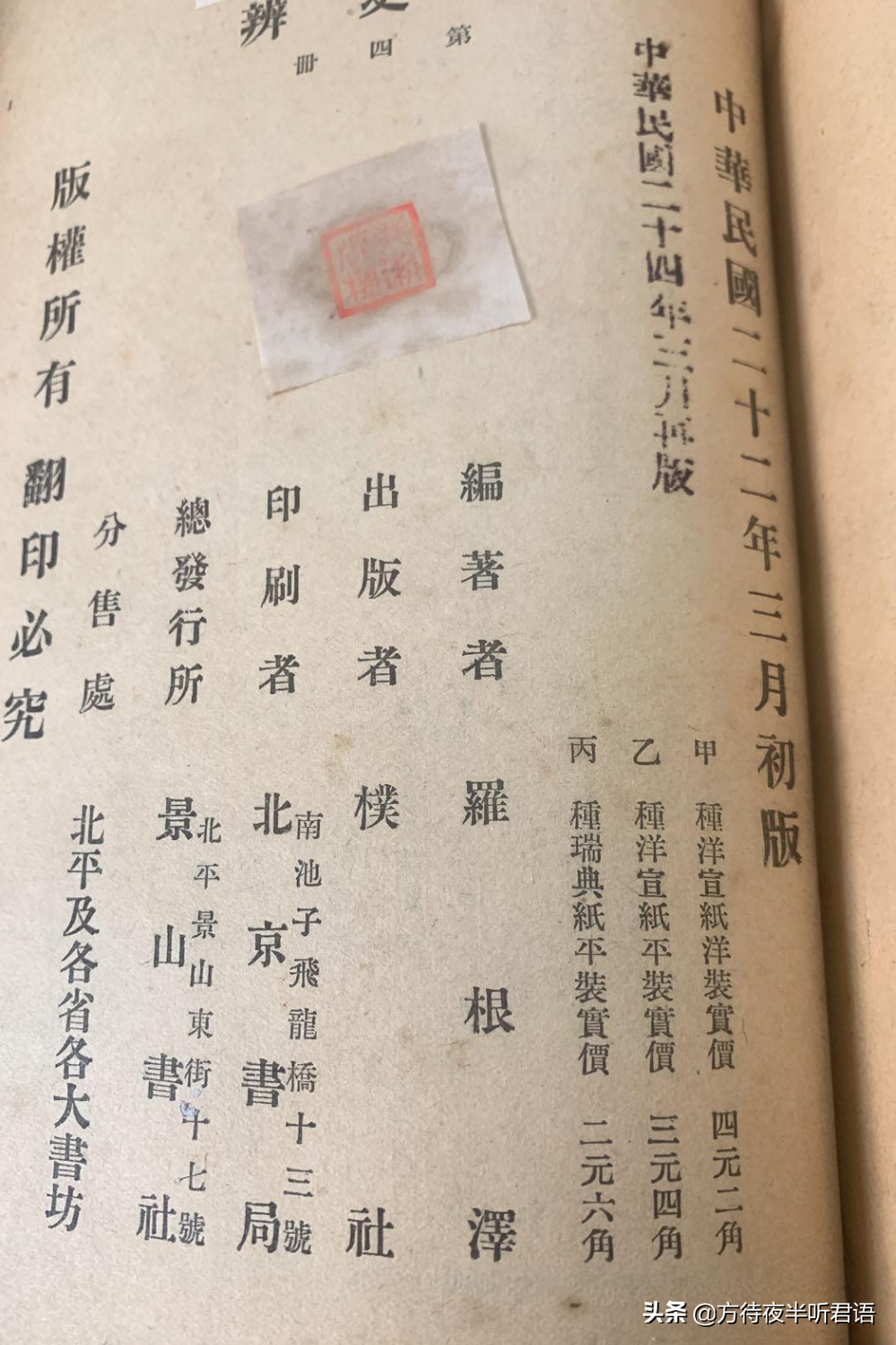

▲《荣禄堂起首搢绅老铺记》

路北有武学书局丁氏,往南有武学书馆程氏。路南有槐荫山房马氏,越来越不行,架上只有一般的医书,巾箱本弹词、小说等。回想以前我到该店要买一部书,他说誓不二价,我问了问价就要走,他忽然又减价了,我生气他食言,痛斥了他一顿就走了。可是后来我又后悔了,求别的书商替我买他那部书,他也知道这情况,没按原来他要的价钱卖我。我这个人生来急性子,好和人争吵,嗜书以后和书商争吵不止两三次,事后我又后悔,再去访求。因此常被朋友嘲笑,说我跟书商是争而不胜。前几年我去的时候,他已没有什么书了,我也没有当年的脾气了,恐怕他早已忘了这件事,但我还记得。每次经过这个书店,就不由得想起国内的几家书店。

这家书店的西边是宝华堂张氏,是个老字号,日本人也知道它,在店里可常看到神田喜一郎学士的书信。1928年春季某一天,该店某店伙拿几部书到我寓所来卖,其中有部蟫隐庐影印的《周宪王乐府》,故意装潢得很古雅,说是宣德刊本,我指出它不是,店伙说,他本来不知道是赝鼎,是从某顾客手里买的,于是连连向我道歉。我说:

“如果你真不知道它是假的,我当然原谅你,可是这样的话,你就不够作个书商,不如赶紧改行。万一你们店主也是这样,你回去告诉他说,不要干这行了,歇业越晚亏空越大。”

后来他转托其他书商再三向我道歉。去年夏天我经过这家书店门口时,已经关张了。莫不是真应了我的话了。路北的开明书局杜氏,和大连的松崎鹤雄很好,到江南搜集新印的木板书,在北京这家的书价最贱,近来好像特别在日本人中找销路。

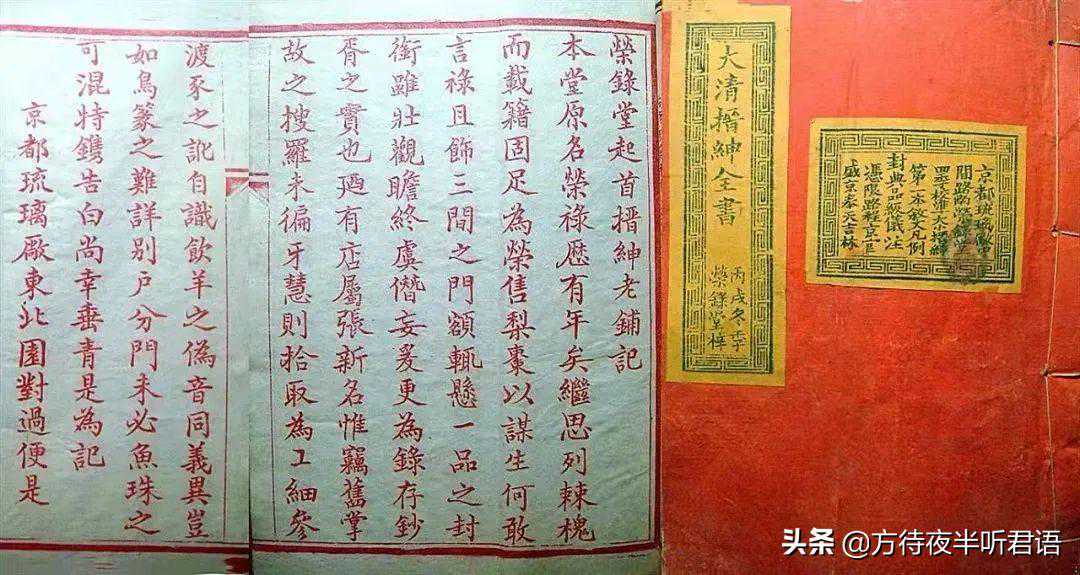

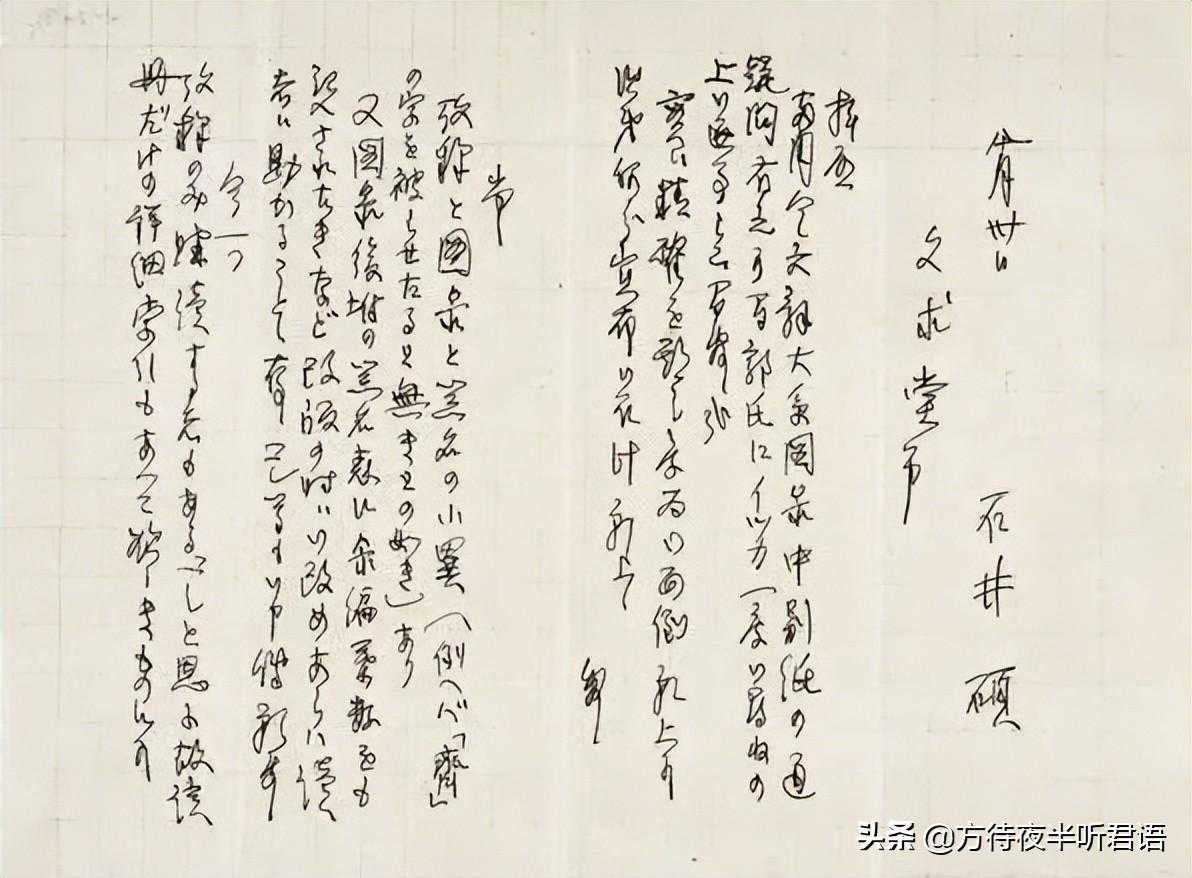

▲

翰文斋致陈梦家便签

翰文斋韩氏是路南的大书店,和达官宿儒来往密切,熟悉前清的掌故。店主把营业委托店伙,书价全凭店伙决定,因而价钱很高,可是对店伙很严。前年给我送书的店伙高某,虽好冶游,但常有善本。所以我也不避忌他,他作了几千元的买卖,仅吞没了一百元就被解雇了,可见店主的严厉。今年该店的日本刊本医书很多,我在那里买了部《七经孟子考文》。待求书庄李氏的书价也很贵,近来营业不振。路北有上海新书局的分局,文具店占了一角。

龙文阁傅氏只是铺面大,没什么好书。宝仁堂张氏铺面小,摆着的也是新版古书,不值一提。文友堂魏氏是北京有名的大书店,和以李氏(盛铎)、傅氏(增湘)为首的著名藏书家交往多年,和日本的文求堂也书信不绝,善本颇多,在东口还有书库,但和我没有来往。往西有直隶书局宋氏,时常到江南访书,去年在长沙买了叶德辉的观古堂藏书。他平素知道各藏书家的爱好,先在上海卖了一部分,又巧妙地把书分卖给北京各藏书家,大获厚利,因此近来极为兴旺。南北新刻的木板书大多数都有,书上都标有定价,每年印行书目。新华街一角的崇文斋南纸店有少数新书。以上都在路南。

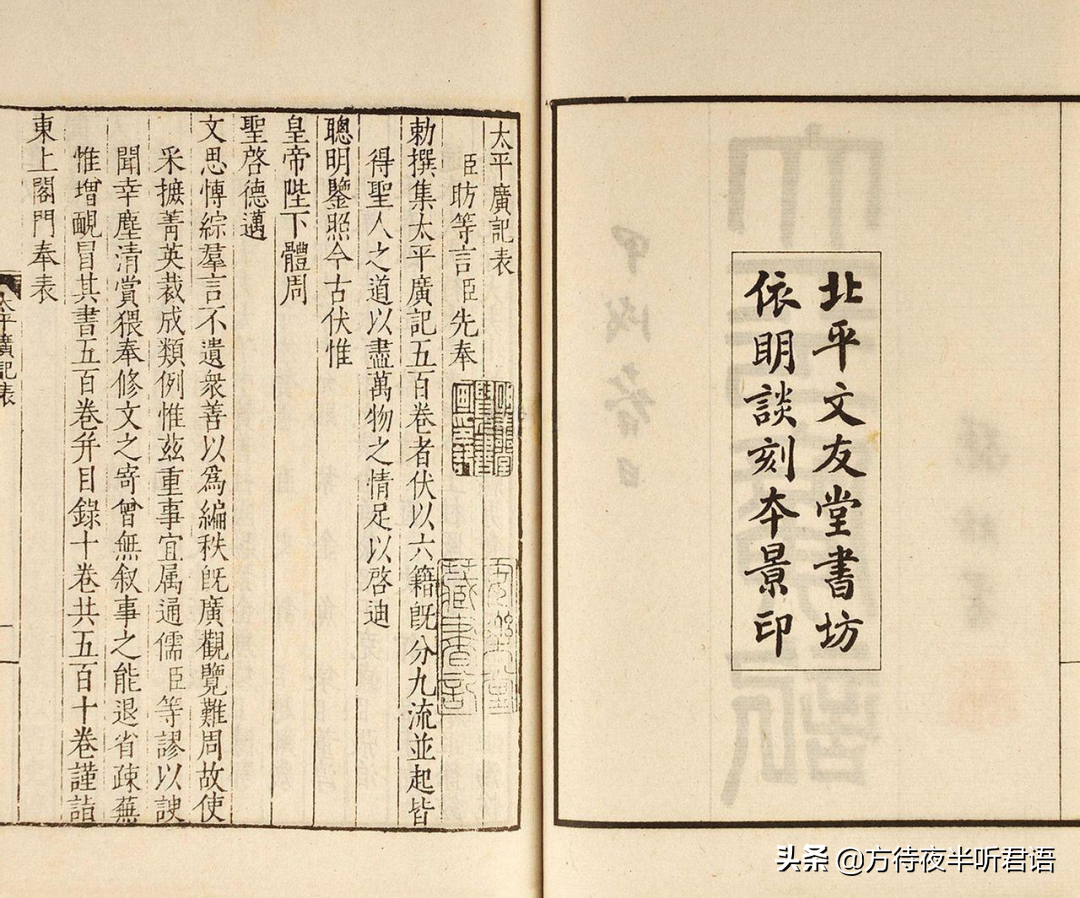

▲《太平广记》文友堂印

过了新华街,路南有文华堂李氏、南阳山房张氏、宏远堂赵氏、邃雅斋、来薰阁陈氏。李氏原为隆福寺街镜古堂的徒弟。南阳山房时有善本,一天晚上,我在寓所宴会,该店店伙拿来两三部善本书求售,有一部他说是金板《图经本草》,其实是明刊黑口本《政和本草》,他硬说是金板元修,于是我让他找出金刻本的纸页,他回答不上来了。我乘着酒兴戏问他:“你见过多少部金板书?金板书不是传世的不多吗?”他慢吞吞地说:“只见过一部。”我说:“那么你听我的话,把这部书拿回去好了。”

宏道堂铺面稍大可是没有书,店主以医为业,不顾世传的本业,店伙说:“我们书店没有书。”我也哑然失笑了。邃雅斋是郭、董、刘三氏合营,近来投顾客所好,以卖方志和金石书获利,也印行书目,可是现在也逐渐衰微了,据说有宋板书,我进去看了,是部《礼记集说》。

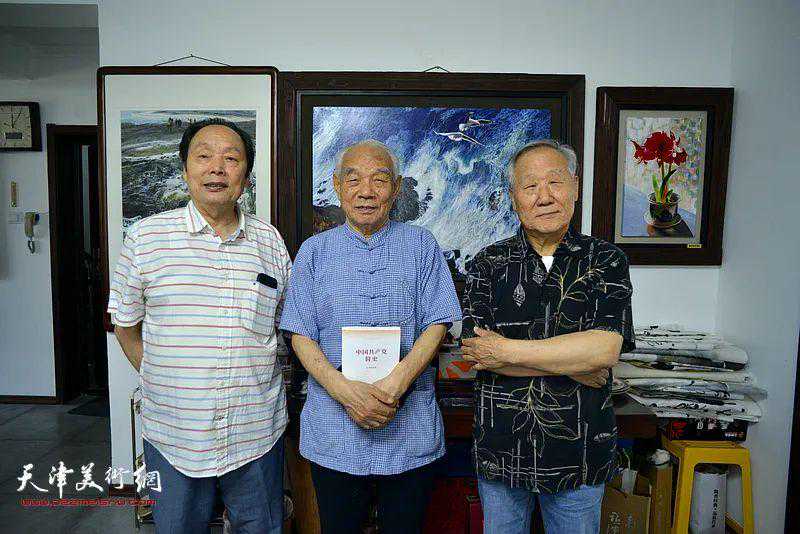

▲1962年的来薰阁

图片源自《人民画报》

来薰阁陈氏名杭字济川,原在文奎堂,起初得到京都大学的教授和学生的支持,遂以日本人为顾客,揣摸日本学者的心理,有时拿着样本东渡,或者迎合来北京游历的日本人,大有赶上文奎堂之势。他投学术界的戏曲小说研究热之机,不惜重资搜求词曲小说,再以更高的价钱卖出,获取大利,一时为其他书商所羡慕。可是近来通行本逐渐多如山积,所以他翻然警悟,大力搜购清人文集。今年他买了力家的藏书,力家是中医,已故的家主在日本时买回大量的医书和杂书,他所买的只是杂书。陈君年纪正盛,和我同岁,为人也好,和我来往也很频繁,因此很得日本人的信赖,可是见识还不够深。以卖小说获利,前年以150元把嘉靖黑口本《三国志演义》卖给文求堂,又以洋钱若干把原本《平妖传》卖给马隅卿,至今传为话柄。近来日本顾客中出现了不如期付款的现象,使他很为难。

▲北京旧影

路北有公慎书局冯氏,原店主是商务印书馆的孙氏,以前在宣外铁老公庙。往西是开通书社杜氏、善成堂李氏、商务印书馆分馆,经理现在是孙伯衡,以上三个书店都在路南。对面有小书店国粹书庄,最近换了店主,姓张。再往前,路南小胡同的局子有藻玉堂、肄文堂,藻玉堂王氏住东房,肄文堂丁氏住北房,藻玉堂近来兼营出版,重印《古文旧书考》等。敬文书社黄氏近来从头发胡同迁来此地路北,新版书占大部,日文书也不少,我在那里买到先祖的遗著。上海中华书局分局在路北,经理姓周。

路南有保古斋殷氏,今年买了陈士可的藏书,大半卖给了东方文化图书馆,一部分善本卖给别处,得了大利。一天,我在那里看到万历板的《玉簪记》,一问价,要55元,我给40元,他不卖,改要50元,我没答应,他说,徐森玉氏看过了,不能再让价,于是约定为50元,等我要拿书回去的时候,他又变卦了,说赵万里氏已看过,不能卖。我责备他说话不算数,当时我认为他不过要卖高价,借口徐、赵二氏看过,其实都是瞎话。我问同去的桥川时雄怎么办,桥川说可以买,于是我就买回去了。后来误传为我抢买了赵氏的书,经桥川向徐氏解释,事情才完。现在想起来,他是让徐、赵二氏看过,但没等回话就卖给我了,为的是多卖钱。

▲高濂《新镌女贞观重会玉簪记》

明刻本

保古斋西是文德堂韩氏,和马隅卿氏等有往来,前年戏曲小说很多。其次是上海有正书局分店,多是新近石印的碑帖。九经堂孟氏、述古堂于氏、鸿宝阁崔氏、瀛文斋孙氏、文焕堂赵氏、同好堂阎氏等都在西面路南。多数老铺子都衰微了。鸿宝阁和文焕阁的对面是文英阁丁氏、敬业堂丁氏,都见于缪记的附录。文英阁在这些书店中是个大的,可是近来也不振。文英阁以西,道路渐窄,过了同好堂,就到了厂西口外。

▲南新华街旧书摊,20世纪40年代

南新华街路西有海王商店,文具以外也卖新版杂书。路东有五个书店:最北是穆斋鬻书处马氏,其次是德友堂王氏、文雅堂郭氏、松筠阁刘氏,最南是通学斋孙氏。松筠阁多是梨园内行的剧本,我去年在那里买了南府的剧本多种。通学斋的孙耀卿,有深通清儒著作的伦明氏为其后盾,得力于搜集清朝经籍,尤其是零种小册,供给同好而赢利,价钱虽高,但得便的人不少。桥川时雄和他有往来,藤冢邻也和他鱼雁不绝。

▲海王村公园旧影

海王村公园内从南数是:荣华堂孙氏、长兴书局孙氏、九经阁谷氏、养拙斋李氏、群玉斋张氏、久安堂李氏,都是小书店,面对北新华街。像养拙斋,几乎是关门状态。长兴书局和通学斋是一家,荣华堂是他弟弟开的。是哪个店记不清了。其中有一家我每年去的时候每次问我,靳轩学士来了没有。从北新华街往北,路西有文化学社,印行新书。

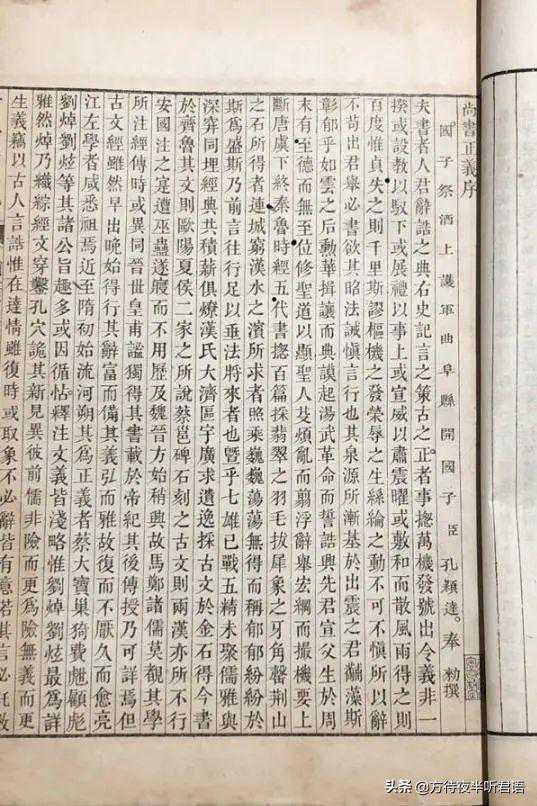

以上是琉璃厂和新华街的书店的大概情形,还有在庙里租房的所谓局子,局子的藏书虽不多,可是像文昌庙里的会文斋李氏还收徒弟,是个大局子。从庙门前往左拐,路北有文禄堂王氏,是德友堂王氏的弟弟开的,哥哥死后合为一家,近来以搜求善本而出名,但似乎对版本并不太懂,最近买了姚茫父的藏书,其中有部宋板《汉隽》,卖了2000元,还听说有宋刻十二行本《尚书注疏》,一看是十行本。

▲

《尚书注疏》宋刻本书影

回观厂肆的大势,李记固然不用说了,缪记也成了旧京掌故,像翰文斋、荣禄堂逐年衰微,宝华堂已关张。前清的书店到现在已不能保持旧观,代之而兴的是见机行事的能干者,投世人之所好而获利,来薰阁就是这样的一个,可是很快又落人后了,像述文堂似的。文友堂所以能独保持旧观的,是由于得到老儒的支持,恐怕它的命运也要和老儒共始终。局子的势力不可低估,文禄堂就是如此。局子不需要很多资本,在善本日少的现在,供给力大的自然占优势。

目前坊间的宋椠元刊寥若晨星,厂肆所藏的屈指可数。太史(缪荃荪)已有世风下降之叹,他若活到现在不知将要说什么。而且厂肆里像老谢、老韦那样的书商一个也没有,更不用说陶五柳了。即使大令(季沧苇)再生,有谁可共谈的呢。空以子晋(毛晋)自居,在善本上捺印自己的图章吗!发这样浩叹的人恐怕不只子祥(田中庆太郎)一个吧。

我在“新记”末,感叹前清大书店的衰亡和局子势力的不可低估。今年到北京,这种感叹更深,稍加说明如下,保持旧观的就不提了。

琉璃厂东口的宏远堂更衰落了,这家铺子不仅和日本人来往少,而且主要在门脸卖书,因而它的价钱没准儿。有一天,我和傅惜华君到那里去,看见一部万历板的《闺范》四卷(内阁文库等也有这书),虽缺第二卷,因为有插画,价钱如果便宜,可买来当样本。一问价,要15元,我们就放下书要走,店伙连连问给多少钱,我说相差太远,不买了,可是他还追着问,不得已,在门口回答说给五元,想不到他居然卖了。像这类事在书店里极少,只有路旁的书摊有这习惯,恐怕厂肆里也没有第二个例子。

▲琉璃厂文化街旧影

路北的饷华书局、路南的文宝堂都已关张,晋华书局更加不振。火神庙里的述文堂勉强维持,因为旧友小柳司气太博士的关系,还特意在福兴居老铺订了一桌酒席招待我们。我打算尽量买他的书,可惜没书可买,有时他拿一些到我这里来,看到别的书商拿来的宋元明刊本书,慢慢地说:“我拿来的都是平常的书。”我听了这话真觉得可怜。去年夏天已经空架很多的荣禄堂,冬天终于关张,北京又少了一家旧书店。开明书局仍然致力代卖新书。翰文斋近来又解雇店伙,虽不知道是什么原因,似乎是底子越来越空的关系。待求书庄也是空架更多,其他各书店好像没什么显著的变化。再往前就到了新华街。

新华街西的宏道堂关张了,邃雅斋则铺面加大,显得更兴旺,去年看起来好像衰落的样子是我的眼力不行。来薰阁也更兴旺,有人说它借了高利贷,里面有苦处,可是买了西边的善成堂,更致力和日本人作生意,日本很多学者和学生或明或暗地得到他的帮助。蟠青书室从北海迁到这里,在本立堂和保古斋之间。

▲来熏阁给何其芳送书

南新华街的五个书店照旧,没有变化。松筠阁近来看不到唱本了。通学斋主人今年到江南搜书,买了很多小册子,因为利多的关系要再度南下。海王村公园内群玉斋的店伙,在日本人中大肆活跃,虽然搜集了一些宋元板零本,据说还不能轻易相信。局子依然很多,会文斋的活跃很可观,文禄堂店伙的活动特别显眼,迁到同院北屋。藻玉堂买了海源阁的书,哄动一时。

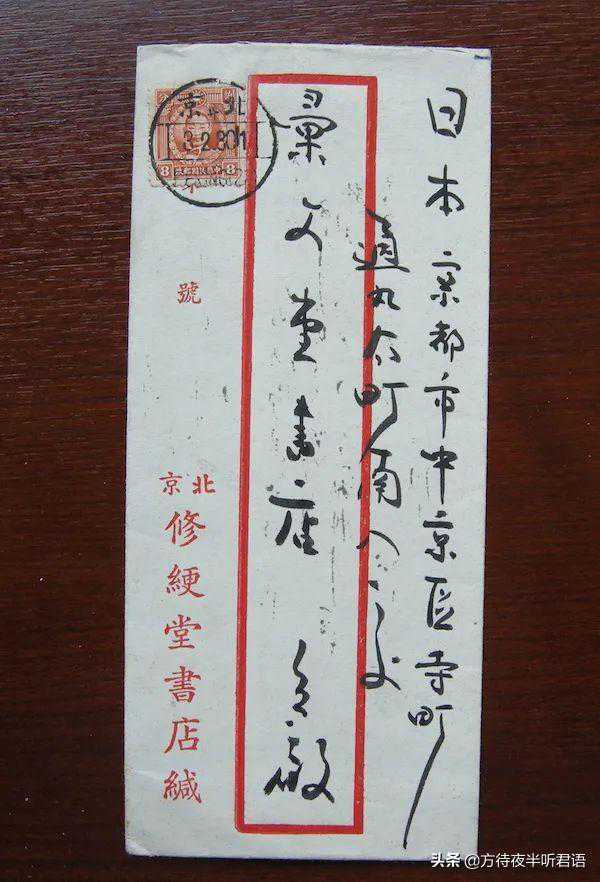

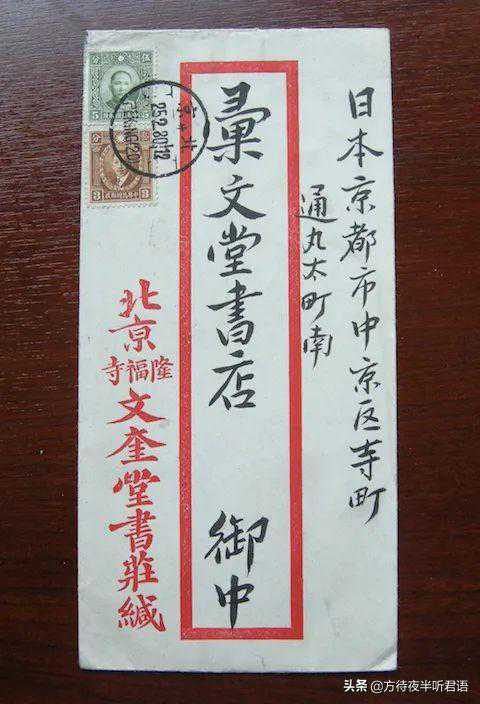

隆福寺街的带经堂好久没进书了,店主不尽心营业,整天在东四的落子馆,但店里的消费也少,还能维持现状。文奎堂还居首位。宝书堂虽在,但更衰落了。保萃斋没书,可是据同业人说,今年它卖给哈佛大学不少书。镜古堂少掌柜的已不冶游,因负债太多,接近倒闭。修绠堂更兴旺了,买了东邻的铺面,也致力买卖新书。来薰阁的旧徒弟魏氏,在东口路北开了个东来阁,他和旧店主的关系不好,年前和同伙到沈阳开了这个铺子,现在还在沈阳开着。今年夏天开张时,陈济川也去了,看来两人的关系有好转之势。小胡同里的正雅堂也关张了。

▲

左图:修绠堂书店信封

右图:文奎堂旧书店信封

宣武门内小市,从头发胡同进去,西边有文苑斋、蔚文阁、醉经堂,东边有茂林书庄、学海堂。稍远一点,东边有华文书社。靠近抄手胡同,东有文学斋,西有树经堂。其中文苑斋、文学斋稍可观。树经堂主人是个奇人,专收零本小册。头发胡同东口路南,有被翰文斋解雇的某店伙的朝记书庄。西边的墨华斋以卖碑帖为主。胡同外南角有金城书社,对着西单路西有厚记书社,路东有神州国光社。宣武门外的会文、华兴两书局照旧,杨梅竹斜街的书店也没有变化。

▲北京旧影

东安市场内的书店也看不出特殊的变化,瑞文斋仍然难于信任。西安市场内仍旧是宝文书局和门口的泰山书局两家。西四到西单之间有尧川书屋、新华书店、汇记书局、荣盛书局等,都在路西。

地安门大街赖古堂南,有阴历二月开张的志城书局吴氏。鼓楼东大街的逸古阁没有了,路南的义兴和古玩店有少数书。

从北新桥到东四之间,路东有向之书局、道观斋,路西有耀文书局,二者还在东安市场里摆摊。

护国寺街西口路南有集成书局和文化堂,西口外大街路西有三述堂。庙会的日子,路西有书摊。一天,我到白塔寺庙会去,因为改修道路的关系,书摊没出。新书店没大变化,米市大街路西有新月书店。

▲白塔寺庙会西路

一年间北京书店的变化是,旧铺子继续衰落,书价日涨。据傅惜华君说,木板唱本的绝迹和翻印上海的出版物是两个显著的变化,前清以来有长久历史的木板唱本,从打磨厂书店的门脸和庙会、夜市的书摊上消失了,而道旁的地摊上,在别的东西中间杂有新版唱本。出版法是禁止翻印的,据说以前《支那文学概论讲话》(盐谷温著)的出版还受到裁判,可是今年市场书摊上充满了各种颜色的上海出版物翻印本,销路很畅,如《中国文学进化史》《中国古代社会史》《中国文学小史》以及标点本小说等。这些翻印本的校对、纸张、印刷都很低劣,可是价钱便宜,所以大受欢迎,虽然禁令再三,还是实行不了。

某年夏天,中尾万三博士和文求堂主人田中庆太郎君次子震二君谈到明板《本草纲目》,我对这方面的知识一点也没有,但很感兴趣,于是细听他们谈论,知道金陵小字本《本草纲目》传入日本的比大字本少得多,不过四、五部。

1930年7月,我到中国中部访书,想不到在苏州竟发现了一部金陵小字本的。事情是这样,前一年,我受武田长兵卫君的委托,在北京琉璃厂的旧书店给他买了一部宋板医书,这件事民国方面不知道,可是我回国后,似乎北京图书馆知道了。所以次年我到杭州、南京、苏州等地访书时,北京图书馆的赵万里君总是走在我的前头等着我,这也是由于我的疏忽,把我的行程告诉了北京的原故,因此我到任何一家旧书店也看不见宋元善本,结果毫无所获。

▲

《本草纲目(金陵初刻本)》书影及内页

不料有一天在苏州护龙街的一家旧书店架上,标有金陵小字本的《本草纲目》赫然入目,这使我大吃一惊,仔细观察,确是中尾博士所说的金陵小字本,而且标价只十元,于是立即照价买了。不仅如此,这部书旁还有一部日本复宋刊本《千金方》,确实的价钱记不清了,大概是50元左右,当时这书可值百元,于是也顺便买了。要不是赵万里君跟着监视的话,至少不会买这部《千金方》的。

回国后和田中君一说,立刻用这部金陵小字本《本草纲目》换了他一部价值70元的四朝本《十七史》。可是这部带木箱的《十七史》占地过大,我在叶山的临时住房搁不下,所以放在东京家里,可惜一次也没得使用就遭空袭而焚毁了。《千金方》一书,我听从中村善七君的话,在书市上以百元的价钱卖了,现在能值多少钱很难说,可是坊间终于见不到这书了。

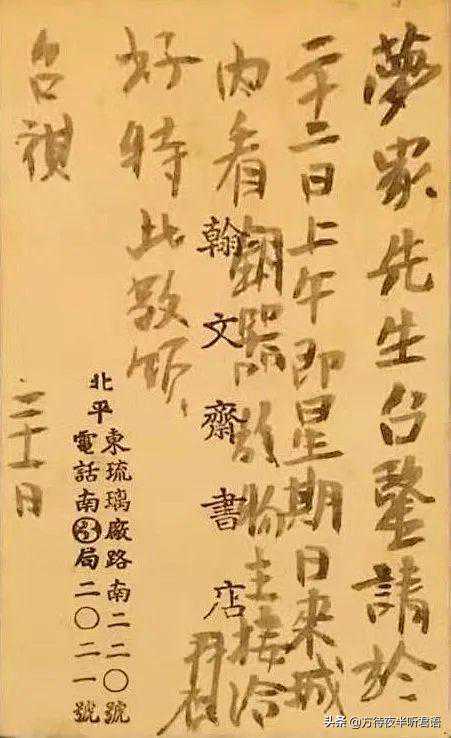

郭沫若君常到文求堂来,田中君好像非常招待郭君。我当时是一高的教师,在去文求堂前,常给田中君打电话,告诉他午饭在那里吃。有时田中君在电话里说,因为郭君来了,我们到天满佐饭馆去吃吧,所以我常和郭君一起吃饭,可是没有到过天满佐以外的饭馆。

▲郭沫若致文求堂书信

郭君当时住在市川,和他的日本妻子同居,郭君的日语非常好,所以我们只用日语交谈。我和外国人谈话总是先用日语,现在也是这样。我的北京话不太好,除非对方不懂日语才用北京话。我这个人不好逢迎,战后,郭君成了了不起的人物,来日本时,我也没有特意去看望过他。有一件事我对郭君非常敬佩,就是他来日本时,不论多忙总要到叶山的田中君墓前致敬。战前郭君在日本时,当时日本警视厅常到文求堂侦察郭君的动静,田中君用各种办法保护郭君。中日战争开始,郭君留下日本的妻子儿女,只身秘密返国,事前也没有对田中君说,可是田中君对郭君的行动十分理解。

很赞哦!(87)

上一篇:聚墨成宝的墨玉